ロゴマークについて

フラクタルってなに?-会章に見る自然界の不思議-広報部会

「日本樹木医会」のロゴアートは「フラクタル樹形」をモチーフにしています。ロゴの紹介とともに、自然の原理に通じるものがある「フラクタル」という用語について詳しくご説明しましょう。

持丸和朗

フラクタル図形

まず、会章のモチーフとなった「フラクタル樹形」を改めて見ていただきましょう(図1のa)。デザイン上白抜きになっていますが、この一見複雑な図形の元になっているのは、ごく単純な「Y」字型です(図1のb)。

幹から100度の角度で二股に分かれ、それぞれが元の幹に対して0.60の割合で縮小するという簡単な初期条件を設定し、それを繰り返して行くことで、美しく整った樹形が現れるのです。角度や縮小率を変えて行くと樹形も当然異なったものになりますが、この辺りはデザイナーのセンスが問われるところです。実際のロゴアートは印刷上の限界などもありますが、理論上は限りなく細かく枝分かれしているはずです。そして、どの枝先を取ってみても全体と同じ形、つまり「自己相似」なのです。このような不思議な性質を持つ図形は以前から知られていました。例えば図2です。

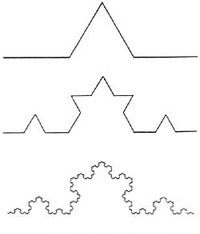

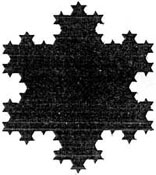

線分を三等分し、真ん中の部分を取り除いて三角形に張り出させます。以下新しくできたそれぞれの線分に同じ操作を繰り返して行くわけですが、こうして現れた曲線は考案者の名を取って「コッホの曲線」と呼ばれています。この操作を線分でなく正三角形から始めて出来た、雪の結晶を思わせる図形は「コッホの島」として有名です(図3)。

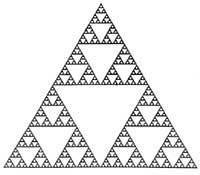

同じ三角形で、日本の紋章でいう「三つ鱗」から生まれるフラクタル図形が「シエルピンスキーのギャスケット」(図4)です。

これら自己相似的なものを含めて、この種の図形を数学的に研究し、「フラクタル」という名称で総合的に捉えてみせたのがアメリカの数学者マンデルブロ(Benoit B. Mandelbrot 1924-2010)です。

奇妙な「次元」

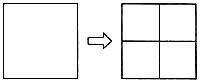

マンデルブロは、彼の命名したフラクタルの研究に「フラクタル次元」という概念を導入しました。普通、「次元」と言えば、平面は二次元、立体は三次元という風に、空間の性質、自由度を表現する意味で使われることが多いのですが、フラクタル次元はちょっと変わった「次元」です。図5では、正方形をフラクタル的に「増殖」させて自己相似の小さい正方形を作っています。

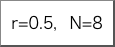

このケースでは、各辺を縮小率r(この場合0.5)で縮尺することでN個の正方形が生じているので、これを

と表現し、このDをこのフラクタル図形の「次元」と呼ぶことにします。計算してみましょう。

ですから

フラクタル次元は2、これは暗算でもできます。それでは立方体ではどうなるでしょう。

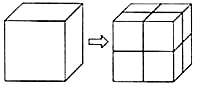

図6のように立方体を各稜で半分に縮尺し、8個の相似立方体を作る場合、

ですから、(1)により

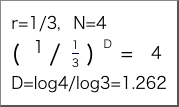

ということになりました。ここまではそれぞれが2次元、3次元ということになり「普通の次元」と変わらないように見えます。ここで前出の「コッホの曲線」について考えてみると、一辺を1/3に縮尺し、その結果新たに短い辺が4つ生まれているので、

と、困ったことに整数ではない、”半端な”次元が現れてきます。ちなみに、「シエルピンスキーのギャスケット」ではD=1.585となります。会章の「樹形」についても読者各位で計算してみて下さい。D=1.357・・・となるはずです。この整数でない、奇妙な次元こそが、これら自己相似する不思議な図形群の本質を解くカギである、とマンデルブロは考えました。彼は「分数」fraction、「小片」fractureなどの語源となったラテン語fractusから「フラクタル(fractal)」という言葉を作り、図形を総称することを提案したのです。

活躍するフラクタル

マンデルブロの研究を核として、この20年、フラクタルの研究と応用は急速に各分野に広がりました。あらゆる先端技術のシーンではもちろん、株価の変動や投票行動の予測といった人間の社会行動研究に至るまで、今では可能性の無い分野を挙げる方が難しいくらいです。とりわけ注目すべきは、フラクタルを仲立ちとして科学技術、文化各分野の横の交流が活発になってきたことです。新しい科学技術とともに、新しい芸術も生まれ始めています。このような成果の一つで、私たちの多くが気付かずに見ているのが、いま映像の世界を席巻しているCG(コンピューターグラフィックス)です。CGの世界では、人工の描線で動植物や風景を、自然により近く描き出すことが求められています。そこでCG技術者が目を着けたのが、コッホ図形に見られるような複雑微妙なフラクタル曲線です。テレビ番組やコマーシャル、SF映画、バーチャルリアリティーの世界では、フラクタル技術が早くから大活躍しているのです。このことからも分かるように、フラクタルは自然界と深く関わっている、というよりは、自然界の成り立ちはフラクタルそのものなのではないかという考え方が今や大きな流れになろうとしています。

生命のフラクタル

最新の生命科学によれば、生物の形や構造の決定に当たっては、遺伝子内の「ホメオボックス」と呼ばれる部分や、未分化組織中の「モルフォゲン」物質などが関与するらしいということが分かってきています。その働きの大もとにあるのはもちろんDNAの設計図です。私たちの脳、肺などの器官をよく見ると、それぞれ脳幹から皮質に至る神経細胞のネットワーク、気管、気管支、そして肺胞までの構成が、フラクタル構造そのものであることに気がつきます。してみると、私たちのような複雑な生物を作り出すDNAの指令も、フラクタル図形の初期条件と同様、案外単純なもので済ましているのではないか、ということになります(写真1,2)。

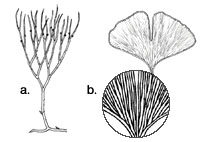

植物の世界ではさらにフラクタル構造が目立ってきます。藻類に始まって、維管束植物ではシダ植物のマツバラン、顕花植物のイチョウの葉脈などにも、古生代からのフラクタル的進化の足跡が見て取れます(図7a、b)。

枝分かれのフラクタルは、もちろん平面的なものに止まらず、枝の太さの問題にまで及ぶのですが、今回は触れる余裕がありません。いずれにしても、大地に定着して最大限の受光面積を効率よく確保したい植物にとって、フラクタル的展開は必然の選択だったのかも知れません。会章の「樹形」は純粋に幾何学的な造形ですが、それがなぜか心の安らぎを感じさせるのも、このような自然の原理に通じるものがあるからではないでしょうか。

フラクタルの宇宙

本来「宇宙」とは、「空間と時間の全て」を意味する言葉ですが、これまで空間的意味だけについてお話ししてきたフラクタルにも、実は時間の世界があるのです。磯釣りを楽しんでいた釣師が、時ならぬ大波にさらわれるという事故がしばしばあります。比較的平穏な海で突然押し寄せる大波については、海洋の統計的常識とされていますが、この現象をフラクタル的に解析すると、さらに良く説明できるのです。一頃マスコミでもてはやされた「1/fゆらぎ」も時間のフラクタル現象です。バッハの音楽を分析してフラクタル性を指摘してみせる研究者もいます。映像における場合と同じく、時間の世界でもフラクタル的要素が、私たち生き物を深いところで感応させているのに違いありません。フラクタル図形に始まりがなく終わりもないように、時間のフラクタルにも始めと終わりがありません。フラクタル的世界では、私たちは「永劫」の時空に漂う存在でしかないのです。

日本樹木医会のロゴ

会章、基本章(ロゴタイプを含む)、バッジ章は、日本樹木医会の正式章です。